※提出された申請書・添付書類は、返却およびコピーを送付することはできません。

提出前にコピーを取り各自で保管をお願いいたします。

19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

令和7年10月1日より、19歳以上23歳未満の被扶養者としての届出に係る方の収入要件について、下記の通り取り扱いが変更されます。

1.認定内容の概要について

対象者が年度末(12/31現在)で19歳以上23歳未満である場合の収入要件が、従来の年間収入130万円未満から150万円未満に変更となります。

2.対象者

・年齢が年度末(12/31現在)で19歳以上23歳未満の親族である扶養認定対象者。

※被保険者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)は除きます。

※学生である必要はありません。

3.適用年月日

・令和7年10月1日以降の健保受付分より見直し後の基準を適用します。

但し、認定日により基準を下記の通りと致します。

⇒令和7年10月1日以降が認定日の申請は、年間収入150万円未満

⇒令和7年9月30日以前が認定日の申請は、年間収入130万円未満

4.被扶養者確認調査について

・8/27現在実施中の被扶養者確認調査(検認)につきましては「令和6年における年間収入」を確認するため130万円基準で確認いたします。

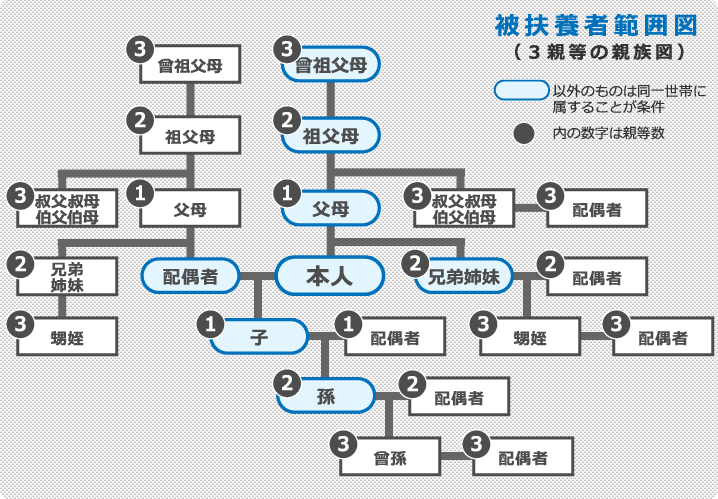

扶養認定の留意点

同居

同居とは被保険者(本人)とその家族が同じ家の中にすんでいることをいいます。

同じ敷地内でも別棟の場合は、同居と認められません。

家計を共にする

同居していても、お互いに独立した生活を送り食事や住まいの費用なども別々に負担していないこと。

家族の年収

収入とは、下記の通り継続的に生じる収入全てとなります。

・給与収入(パート・アルバイト含む) ※通勤交通費含む総収入

・事業収入(副業や農業など)

・投資収入(株式配当金、決算剰余配当金など)

・公的年金( 国民年金 、厚生年金、遺族年金、障害年金、恩給など)

・個人年金(継続して受け取るもの) ※一括で受け取る場合は対象外となります

・利子収入(預貯金収入、有価証券等による利子収入)

・不動産賃貸収入(土地、建物の貸付)

・雇用保険法による失業給付金 ・健康保険法による傷病手当金・労災保険法による休業(補償)給付

・譲渡収入

・その他、実質的に収入と認められるもの

※税法上の収入定義とは異なります。

自営業ご家族が被扶養者になれる条件

自営業者(個人事業者)の方において、経済的に自立した存在であり、他の者から収入でなく、自己の責任と権限のもとで収入を得ることを選択した方ですので、基本的には、ご自身で国民健康保険に加入して下さい。

しかし、実際の事業内容が、稼ぎ儲けるためというよりは、家督を相続し、細々と営んでいる方や売上額が130万以下でその収入で生活維持ができない方が認定対象者です。

事業所得者(自営業・農業従事者等)の年収

取得証明書及び確定申告書(税務署受付印のある写)の総収入から、必要最小現の経費を差引いた収入額で判断します。(健康組合が認める経費は税法上とは異なります)

※令和7年1月税務署受付印が廃止されます。電子申請の場合は下記書類のほか、受信通知も併せて添付してください。

・所得税確定申告書第一表の写し

・収支内訳書 または 青色決算書一式

・受信通知(電子申請の場合。e-taxのメッセージボックスに届いた送信データの受信通知)

・直接的に必要経費の元帳と証憑(健保が必要と認めた場合)

売上金額…(売上原価+必要経費)

■ 必要経費

原材料費、仕入価格、荷造運賃

■ 必要経費にならない項目

家賃・接待交際費・公告宣伝費・通信費・水道光熱費・交通費・租税公課・損害保険・福利厚生・人件費など

※直接的必要経費については、その妥当性について当健保が必要と認めた場合、元帳や証憑(請求書・領収書・預金通帳の写し等)の確認資料の提出を受け、当健保にて事実を確認致します。

その際に確認資料の提出がなされない場合には、事実が確認出来ないため直接的必要経費と認められません。

優先扶養義務

優先扶養義務者とは…

その家族が母の場合は「父」、兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」などが優先に扶養しなくてはならない。

夫婦共同扶養

(1) 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同じ。)が多い方の被扶養者とする。

(2) 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。

(3)~略

扶養家族の認定日、喪失日の認定

夫婦がともに働いていて子供を扶養する場合、将来継続的に見て原則収入が多い方の扶養とします。

複数の子供がいる場合、夫婦で分けて扶養することは健康保険法で認められていない為、収入の多い方の親が子供全員を扶養することになります。

【認定日】

原則として異動理由が生じた日より10日以内の届出であれば、その異動日を認定日とします。

以下については例外的に認定日を下記のように取扱います。

- 入社時は1か月以内の届出であれば資格取得日

- 出生の場合は出生日を認定日

- 配偶者の結婚・退職は、異動事由が生じた日より1カ月以内の届出であれば、その異動日もしくはその翌日(結婚は当日・退職、失業給付終了はその翌日)

- その他、収入減の場合は当健保に届出が到着した日

【削除日】

- 就職・結婚・離婚の場合は異動日の当日

- 新たに健康保険に加入した場合は異動日

- 死亡の場合は異動日の翌日

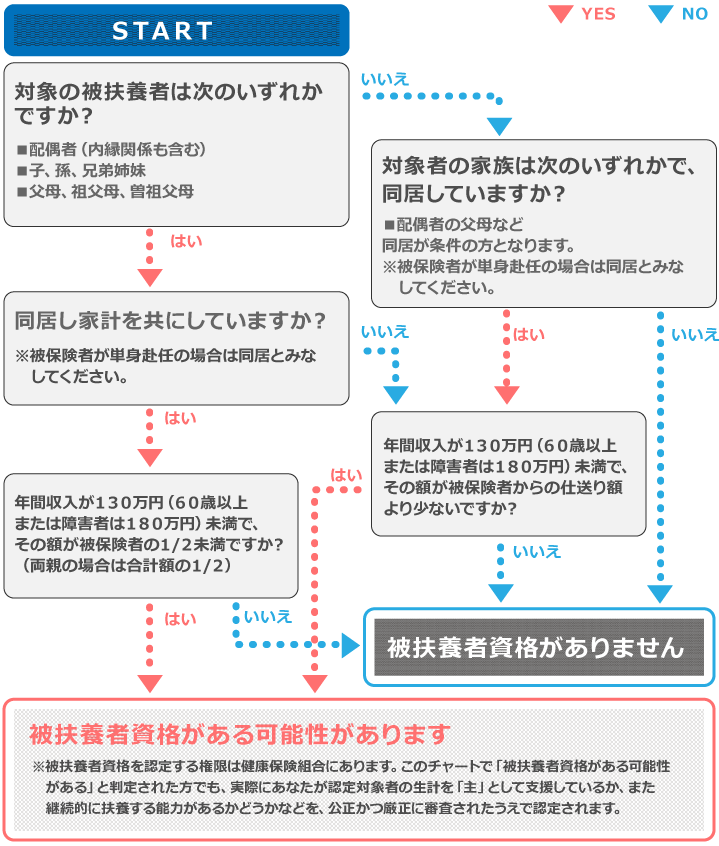

生活維持関係

- ①

被保険者は、その家族を経済的に主としていること。

その家族の年収は、被保険者の年収の1/2未満であること。収入限度額(同一世帯の場合)130万円未満

(60歳以上または障害者は180万円) - ②

別居の場合の仕送り基準額は毎月定期的に下限基準額以上の金額を仕送りしていることが必要です。

また、仕送り額はその家族の年収より多いこと。仕送り下限基準額

- 1人につき

- 60歳未満 50,000円/月以上

60歳以上 70,000円/月以上(対象者が2名の場合は倍増)

【仕送りが不要の場合】

・被保険者が会社の命令により単身赴任となった場合

⇒自己都合による別居は、別途送金を証明する書類が必要となります。

・高校生・大学生(いずれも全日制)で、進学による別居の場合

・妻の里帰り出産

・施設入居による別居(高齢者施設等)

被扶養者資格審査(検認)

当健保では18歳以上の被扶養者を対象として、健康保険施行規則及び厚労省通知に則り、毎年1回被扶養者が現在も認定基準を満たしているかどうか資格審査を実施致しています。

令和6年度より、事業主・加入者の皆様の負担軽減のためマイナンバーを利用した情報連携により検認対象者の収入情報・住民票情報等を当組合にて取得し、事前調査を行います。

調査の結果、基準を満たしていることを確認できた被扶養者に関しては調査を省略致します。

(基準内の方は書類を配布しません)

健康保険組合のマイナンバーを活用した情報連携について

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき審査対象者の収入情報を取得します。

健康保険組合は行政事務を実施する「個人番号利用事務実施者」である。

個人番号利用事務実施者は、保有する特定個人情報ファイルにおいて、個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。

対象者

本年の1月1日時点で満18歳以上の被扶養者、但し、次の①,②に該当する被扶養者は除きます。

- ①

本年1月1日以降に認定された被扶養者

- ②

検認実施年度内に75歳になる被扶養者

収入の条件

前年度収入が厚生労働省通知による基準額以下か確認致します。

- A.60歳未満の被扶養者

・・・年額 130 万円(108,333 円/月、3,611 円/日)

- B.60歳以上または、障害年金の受給要件に該当する程度の障害者

・・・年額 180 万円(150,000 円/月、5,000 円/日)

(「収入」には、給与、事業所得、各種年金などのほか、失業給付金や傷病手当金等の休業補償額も含まれます。)

根拠法令

・健康保険法施行規則第50条

- ①

保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。

- ②

事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。

- ③

被保険者は、前項の規定により被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない。

・厚生労働省保健局長通知(保発第1029004号)

- 被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること。

・厚生労働省保健局保険課長通知(保発第1029005号)

- 被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること。